2019.5.20

【公演レビュー】DANCE PJ REVO『STUMP PUMP』(竹田真理)

REVIEW2019.5.20

【公演レビュー】DANCE PJ REVO『STUMP PUMP』(竹田真理)

REVIEW

様々な意味で野心に富んだ作品だ。それゆえ様々な課題も見えた。ダンスボックスが新たに設けた「アソシエイト・カンパニー」に公募から選出されたDANCE PJ REVOが、今後3年にわたり新作の発表を予定している。そのプログラムの第一弾。1992年生まれの若き振付家、田村興一郎が一時間のフルレングス作品を手掛けた。

本作で田村はダンスの創作を通じて社会に関わっていこうとする姿勢を示す。公演当日のパンフレットには震災と原発事故、そして以降も続くカタストロフィの時代に生きるアーティストとして、この事態にどのように応答することができるかと自問する士気高い言葉が綴られている。そこにはダンスがダンスそれ自体として自律した時間を保持するのだと説き、ダンスについてのダンス、ダンスのためのダンスに執心してきた、あるいは身辺的な事柄にリアリティの基盤を置いてきたコンテンポラリーダンスの昨日までの景色への疑義が含まれているようにも読める。むろん、これまでにもコミュニティダンスという形で、また被災地での郷土芸能の復活などを通して、ダンスは社会と関わりを持ち、ダンス自体の概念を更新してきた。しかし舞台芸術の一端をなす一つの作品として、表象のうえで、3.11とそれ以後の困難な状況に向かい合おうとした例は多くはない。(それが不可能性を噛み締めての沈黙であったとしても。)こうしたある歯痒さの中で本作『STUMP PUMP』は、ダンスが扱うべき主題をどのように見出すかを問い掛けている。

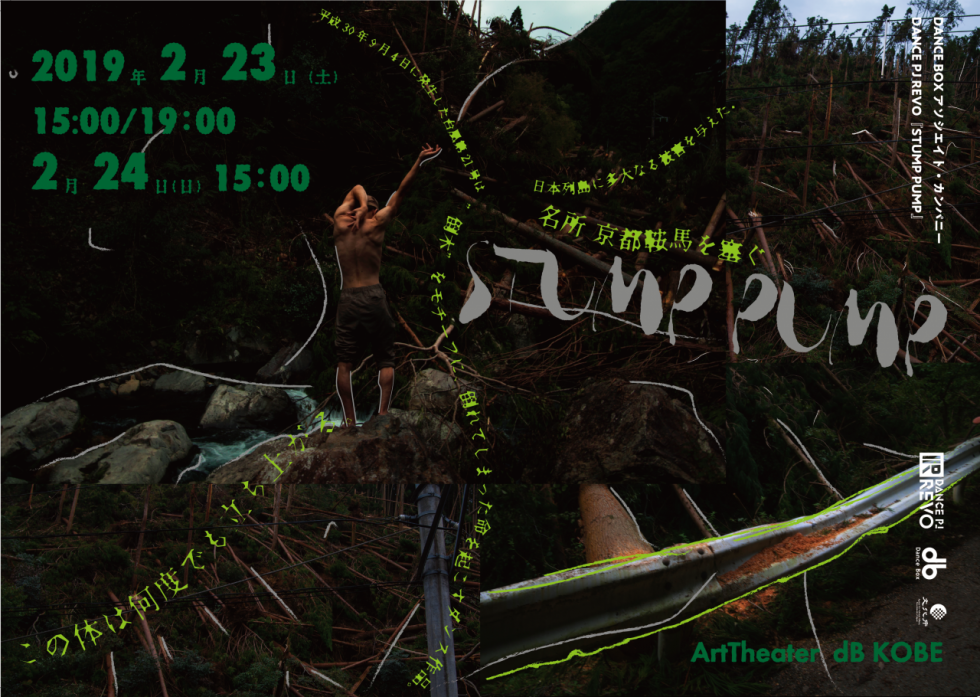

とはいえ大きな状況に対し大上段に構えてもリアリティは得られない。同じ文中で田村は、カタストロフィの現実を自らの身体感覚に結びつけて捉える契機となったのは、昨年9月に関西を襲った台風の爪痕を、京都鞍馬の山中で目の当たりにし、衝撃を受けたことだったと記す。目撃した現場では、なぎ倒された巨木が景観を破壊し、無数の倒木が山の斜面を覆い尽くしていたという。実際、今作の振付では、倒れる・立ち上がる、あるいは支える・助け起こされるといった倒木から得たモチーフが散りばめられている。以下に場面を辿ってみよう。

会場ではステージ上に客席ひな壇が設置され、通常の客席側フロアが今回のアクティングエリアになっている。ひな壇からフロアを眺めると急峻な谷底を見下ろすような視線を得ることになる。開場されると田村を含め7人の男女がすでにフロアで動いている。一様に黒いTシャツと細身のズボン、黒い手袋を付けていて、黒子のようにも、何かの作業員のようにも見える。音楽はなく、そのまま舞台は始まった。ダンサーたちは体軸を真っすぐ立てたまま、腕を関節単位で折ったり、水平に広げたり、体軸を中心に蛇の目のようにくるりと回転したり、ターンしたりしながら互いの動線を行き来させている。その中に床に身を横たえる者や、手のひらで何かを地面から起こす動きをする者が現れ、どうやら身体を倒木に見立てた動きであることが見えてくる。各自の思い思いの動きは樹木の一本一本の表現、蛇の目に見える回転はタイトルのSTUMP(切り株)の表現だろうか。横たわる者と傍らから見つめる者、手を引いて相手が起き上がるのを助ける者など、「倒れる、立ち上がる、支える、起き上がる」のモチーフが集団の関係の中に現れ、「倒れても何度でも立ち上がる」、即ち「再生」のテーマが浮かび上がる。やがて7人は中央に寄り集まり、倒木を支え起こす動作に収斂されていく。

会場ではステージ上に客席ひな壇が設置され、通常の客席側フロアが今回のアクティングエリアになっている。ひな壇からフロアを眺めると急峻な谷底を見下ろすような視線を得ることになる。開場されると田村を含め7人の男女がすでにフロアで動いている。一様に黒いTシャツと細身のズボン、黒い手袋を付けていて、黒子のようにも、何かの作業員のようにも見える。音楽はなく、そのまま舞台は始まった。ダンサーたちは体軸を真っすぐ立てたまま、腕を関節単位で折ったり、水平に広げたり、体軸を中心に蛇の目のようにくるりと回転したり、ターンしたりしながら互いの動線を行き来させている。その中に床に身を横たえる者や、手のひらで何かを地面から起こす動きをする者が現れ、どうやら身体を倒木に見立てた動きであることが見えてくる。各自の思い思いの動きは樹木の一本一本の表現、蛇の目に見える回転はタイトルのSTUMP(切り株)の表現だろうか。横たわる者と傍らから見つめる者、手を引いて相手が起き上がるのを助ける者など、「倒れる、立ち上がる、支える、起き上がる」のモチーフが集団の関係の中に現れ、「倒れても何度でも立ち上がる」、即ち「再生」のテーマが浮かび上がる。やがて7人は中央に寄り集まり、倒木を支え起こす動作に収斂されていく。

これらの動きはモチーフを忠実になぞったジェスチャーであり、身体による直接的、説明的な模倣、再現になっている。7人の動きはその後も、床をローリングする者とその上に横たわり運ばれる者、自身も床に伏せながら足裏で相手の横たわる身体を押し転がしていく者など、いずれも倒木が錯綜する様、互いの重量でぎしぎしと軋む様を、身体を樹木に見立てることで表していく。身体どうしの組み方など、随所に再現の工夫がされているのだが、それらはイメージ豊かに様相を彷彿させるというより、説明的なジェスチャーの域にあり、動きとして自律したグルーブを生み出す方向には行かない。舞踊言語へと洗練、抽象化することで出来事の生々しい手触りが失われてしまう懸念が生じるのは理解できる。だがそのことを避けての、敢えてのジェスチャーかといえば、その現実の生々しさが伝わってきたとも言い難い。この振付におけるジェスチャーという方法には正直、意表を突かれた。災害現場での圧倒的なインパクトと、実際に身体で表現することの間で、試行錯誤する様が見えてくるようだった。舞踊言語化し損ねているとも、ふた昔前の創作ダンスをナイーブに踏襲しているとも、どんな表象も追いつかない現実にダンスのグルーブで応えることの虚しさを前に、残された選択をしているとも見える。最後のようであるとしたら、田村は3.11以後の表現者が直面する問いに、本作を通じて向き合っていることになる。

中盤、大量のダンボール箱が運び込まれるシーンは大きな見どころだ。本作を「ダンボールの作品」と記憶する人も多いだろう。舞台ソデから使い古されたダンボール箱がダンサー自身の手で次々と運び入れられ、手から手へ渡され、積み上げられ、林立してフロアを埋めていく。身長を超えて高く積み重ねられる箱は、しばしば崩れ、ダンサーたちはそれらを再び積み重ねる。積んでは崩れ、崩れて積みを繰り返す様子は、作業そのものを焦点化しているかにも見える。だが崩壊する箱の傍らで自らも身を崩して倒れ込むダンサーの存在は、作業の純粋な行為性を曖昧にする。むしろダンボール箱は先のシーンでのダンサーの動きと同様、「倒木の森林」の見立てとして扱われているようだ。たとえば横たわるダンサーの身体の上に箱を積み重ねたり、立っているダンサーの頭にすっぽり被せたりと、身体と箱とを接続するのも倒木と同義に見立てることのサインだろう。

舞台を占めるダンボール箱の物量に驚きながらも、運ぶ、積むという作業、つまりタスクが、タスクそれ自体として浮上する前に、表象の地平に引っ張られていくのを私は複雑な気持ちで見た。倒木の山の景色がイリュージョンとして喚起される一方で、現実のダンボールのがさがさとした物質性、反復するタスクの純粋な行為性がイリュージョンとは別の地平に現れ出てきたならば、シーンはより多層的な展開を見せ、ある意味わかりやすい批評性を獲得しえただろう。このポストモダンダンス的な批評性の介在の可能性を振付家が意識しているのかいないのか、或いは否定しているのか、舞台からは明確に読み取れない。杉原邦生とのインタビュー(*前半:https://archives.db-dancebox.org/blog/20190221/3019/後半:https://archives.db-dancebox.org/blog/20190222/3045/)では、「ありのままの身体」と「つくった身体」の二極論ではないオリジナルな道を探りたい旨を語っている。ここにも既存のダンスに対する田村の疑義が呈されているが、これを受けるとすれば本作は、物質性と表象性、非イリュージョンとイリュージョンの議論に回収されないオリジナルな方向性を模索しながら、いまだそれが途上にあることの表れと見るべきだろうか。

気になるのはダンサーたちの作業への没頭、没入感があまり伝わってこないことで、シーンの方向性が曖昧であるのは或いはこのためかもしれない。因みに、横浜ダンスコレクション2018における田村の受賞作『F/BRIDGE』では、やはりコンクリートブロックというモノを使用し、現実のブロックの重量、量隗と生身の身体が格闘するが、映像で見る限り(筆者は舞台未見)、ダンサーたちが振付家のイメージを共有し、コンセプトを深く身体に落としていることが説得力となっているように見受けられる。『STUMP PUMP』のチームがどれほどの時間を共にしてきたか聞きそびれてしまったが、稽古の現場からボトムアップされる身体性やコンセプトの共有が図れるか、次年度以降の注目点となるだろう。

さて後半では、アクティングエリアの背後、手摺で仕切られたバックヤードでも演技が行われる。そこから螺旋階段を2階に上がり劇場全体を見下ろす位置まで行くと、螺旋の中心部をなす金属製の太い円筒を、ダンサーたちが手のひらで叩いて音を出したりする。にぶい鐘の音のような不思議な響きは、山の森の荘厳さや奥深さを伝えるものだろうか。他方、フロアで踊るダンサーが時折、勢いよくステージに飛び乗ってくることもある。舞台と客席を逆転させたうえに、その区別を無化し、バックヤードまでをフルに利用して、作品世界と劇場の枠との境界を取り払おうとするのである。劇場制度への「侵犯」というより、表象空間と現実の空間との緩やかな浸食、同化であり、各フロアやエリアの高低差を急峻な山の斜面になぞらえる、これもある意味での「見立て」だろう。劇場全体を鞍馬の山に見立て、観客を被災現場の景色の内側へ招き入れようとするのだ。ステージの縁を、鞍馬の天狗のシルエットが横切っていく。伝説の主の降臨により、自然の威力と奥深い山の神秘と、それらに対する人々の畏敬の念と親しみが、少しばかりユーモラスな味わいとともに添えられていた。

さて後半では、アクティングエリアの背後、手摺で仕切られたバックヤードでも演技が行われる。そこから螺旋階段を2階に上がり劇場全体を見下ろす位置まで行くと、螺旋の中心部をなす金属製の太い円筒を、ダンサーたちが手のひらで叩いて音を出したりする。にぶい鐘の音のような不思議な響きは、山の森の荘厳さや奥深さを伝えるものだろうか。他方、フロアで踊るダンサーが時折、勢いよくステージに飛び乗ってくることもある。舞台と客席を逆転させたうえに、その区別を無化し、バックヤードまでをフルに利用して、作品世界と劇場の枠との境界を取り払おうとするのである。劇場制度への「侵犯」というより、表象空間と現実の空間との緩やかな浸食、同化であり、各フロアやエリアの高低差を急峻な山の斜面になぞらえる、これもある意味での「見立て」だろう。劇場全体を鞍馬の山に見立て、観客を被災現場の景色の内側へ招き入れようとするのだ。ステージの縁を、鞍馬の天狗のシルエットが横切っていく。伝説の主の降臨により、自然の威力と奥深い山の神秘と、それらに対する人々の畏敬の念と親しみが、少しばかりユーモラスな味わいとともに添えられていた。

ここまで課題を含めて振り返ったが、今作で特に印象づけられたのは、舞台に見える景色を根底から大きく動かそうとする田村の演出の力である。ダンボール箱の大胆な扱いやその物量、劇場の機構を丸ごと作中に組み込もうとする発想などには(方法論の是非はさておいても)、本作のモチーフ「倒木の山」に掛けて言えば「土木的な」創造力を見る思いがした。土木とは国土、大地、自然といった大きな土台に人間が力を及ぼし造成していく営みだ。人間を超えたスケールの基盤に身体で対峙する。そこに畏怖と格闘があり、祈りがある。台風による鞍馬の山の惨状に衝撃を受けたという動機には、単に被害の深刻さばかりでなく、荒ぶる自然の威力を見て取った田村の感性がはたらいているのだろう。前作でのコンクリートブロックにもこうした土木的な発想を見ていいのかもしれない。田村ならではの感性と想像力に期待し、様々な形で用いられた「見立て」という方法とオリジナルな振付の方向性について再考を促しつつ、次回の舞台を待ちたい。

・・・・・・・・・・・・・・

竹田真理(たけだ まり)

竹田真理(たけだ まり)

関西を拠点にするダンス批評家。毎日新聞、ダンスワーク、シアターアーツ、ダンサート等紙誌のほかウェブ上に寄稿。

・・・・・・・・・・・・・・

WEBイベントページ:https://archives.db-dancebox.org/program/2654/